김지형 변호사의 '메타피지컬 클럽으로 반추해 보는 정의란 무엇인가'를 읽고 - 이남곡 선생의 글

우연하게 전대법관인 김지형 변호사의 <‘메타피지컬 클럽’으로 반추해 보는 ‘정의란 무엇인가’>라는 발제문을 보았다.

나는 법과대학을 나온 사람이지만, 돌이켜보면 한 때 감옥 생활을 한 것을 빼고는 ‘법’과는 무관하게 살아왔다.

며칠 전 이 글을 보고 감동을 받았다.

아마 내가 법학자나 법률가의 길을 걸었더라면 나도 비슷한 생각을 하지 않았을까 하는 생각도 들었다.

김지형 변호사는 ‘메타피지컬 클럽’을 소개하는 것으로 강연을 시작한다.

‘1872년 1월 미국 매사추세츠 주 케임브리지에서 ‘메타피지컬 클럽’이라 이름 붙인 하나의 토론 모임이 시작되었다.

토론은 주로 어떤 학자 한 사람의 서재에 모여 이루어졌다.

이 토론 모임은 9개월을 넘지 못했다.

그러나 오늘날 미국을 만든 핵심적인 사상과 가치를 탄생하게 했다.

이것은 토론에 참여한 사람들조차 짐작하지 못하였다.

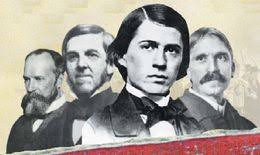

△ 법률가 올리버 웬델 홈스(Oliver Wendell Holmes, 1841~1935),

△ 심리학자 윌리엄 제임스(William James, 1842~1910),

△ 논리학자이면서 기호학의 창시자 찰스 샌더스 퍼스(Charles Sanders Peirce, 1839~1914)가 클럽의 핵심 인물이었다.

한편, 이들과 함께 토론에 참여하지는 않았지만 이들의 사상에 그대로 동조하여 발전시킨 △ 교육학자 존 듀이(John Dewey, 1859~1952)가 그들이다.

왼쪽부터: 윌리암 제임스, 올리버 홈스, 찰스 퍼스, 존 듀이

천재이자 현자인 이들이 동시대에 같은 공간에서 만날 수 있었다는 것이 기묘하다.

존 듀이를 제외하고 이들은 공통적으로 남북전쟁(1861~1865)이라는 참혹한 전쟁을 경험하였다.

전쟁이 이들 현자의 뛰어난 통찰을 이끌어냈을 가능성은 충분하다.‘

뒷 부분에서 발제자의 다음 글이 우리에게 지금도 던지는 메시지가 강렬하다.

법률가의 글에서 이런 내용을 만나는 것이 나에게는 신선하게 다가온다.

<이 사상의 근본적 가치는 “관용”이다. 프래그머티즘 사고방식은 공리주의적 교육철학, 문화의 다원주의, 표현의 자유의 확대 등의 사상을 낳게 하였는데, 이러한 결과는 모두 관용의 정신에서 비롯되었다.

우리 사회공동체가 ‘진리에 대한 믿음의 차이’에 대하여 더 큰 타협의 여지를 가질 것을 바랬다.

홈스 대법관이 연방대법관 시절 판결문에 쓴 표현의 자유에 대한 다음과 같은 수사(修辭)도 이것을 넉넉히 반영하고 있다 :

“우리가 싫어하는 생각이라도 그러한 생각을 얼마든지 방해받지 않고 자유롭게 할 수 있는 권리”(Freedom for the Thought That We Hate) 사실 프래그머티즘 사상은 메타피지컬 클럽이 처음은 아니었다.

고대로부터 최근에 이르기까지 그 사상과 맥락을 같이 하는 생각이 이어져 왔음을 알 수 있었다.

시대 순으로 본다.

앞서 축의 시대에서 언급하였지만, 공자의 “중용(中庸)” 사상을 우선 들 수 있다.

중용의 핵심은 무엇일까. 좁은 소견으로는 “치우침이 없어야 한다”는 것으로 이해한다.

논어(論語)의 자한(子罕) 편을 본다. “공자에게는 네 가지가 없었으니,‘의(意)’‘필(必)’‘고(固)’‘아(我)’가 그것이다(子絶四, 毋意, 毋必, 毋固, 毋我).”

중용(中庸)의 참뜻이 여기에 함축되어있다고 본다.

노자(老子)의 “도덕경(道德經)”에서도 같은 사상을 엿볼 수 있다. “道可道非常道”. 도덕경의 첫 문장이다.

“가히 도(道)라고 말할 수 있는 도(道)가 있더라도 그 것이 항상 도(道)인 것은 아니다.”

“절대적 진리란 존재하지 않는다”는 것이다.

그러기에 “어느 하나의 입장만이 항상 옳다고 주장하지 말라”는 것이다.

어느 경우에는 어느 입장이 옳을 수 있지만 다른 경우에는 다른 입장이 옳을 수 있으니, “여러 입장에 경계를 두지 말고 공평하라”는 것이다.

프랑수아 줄리앙(Françios Jullien)은 고대 동양철학을 전공한 서양(프랑스) 학자이다.

“현자에게는 고정관념이 없다(Un Sage est sans Idée).”

그는 이 말로 동양사상을 가장 압축적으로 표현하여 그가 펴낸 책의 제목으로 삼았다.

현자는 관념으로나 존재하는 진리나 이념을 추구하지 않는다.

지혜는 하나에 집착하지 않는다.

하나만을 고집하는 것은 그 나머지를 모조리 배척하는 것이다.

그것은 극단과 다름없다. 그래서 현자는 아무것에도 사로잡히지 않는다.

모든 것을 열어놓고 생각한다.

고대 서양사상의 통찰도 다르지 않았다.

그리스 신화에 나오는 프로크루스테스 침대가 그것을 말해준다.

프로크루스테스는 그리스 아티카의 강도로 아테네 교외의 언덕에 집을 짓고 살면서 강도질을 했다.

그의 집에는 철로 만든 침대가 있는데 프로크루스테스는 지나가는 행인을 붙잡아 자신의 침대에 누이고는 행인의 키가 침대보다 크면 그만큼 잘라내고 행인의 키가 침대보다 작으면 억지로 침대 길이에 맞추어 늘여서 죽였다.

프로크루스테스의 악행은 아테네의 영웅 테세우스에의해 끝난다.

테세우스는 프로크루스테스를 잡아서 침대에 누이고 똑같은 방법으로 머리와 다리를 잘라내는 방법으로 처단하였다.

프로크루스테스의 침대라는 말은 자기 생각에 맞추어 남의 생각을 뜯어 고치려는 행위, 남에게 해를 끼치면서까지 자신의 주장을 굽히지 않는 횡포를 뜻한다.

“黑苗白描” “검은 고양이든 흰 고양이든 쥐만 잘 잡으면 된다.” 이 말은 중국의 개혁개방을 이끈 대륙의 작은 거인으로 불리는 등소평(鄧小平)의 중국식 실용주의를 대변한다.

“정의란 무엇인가.” 하버드 대학의 마이클 샌델(Michael J. Sandel) 교수가 쓴 책의 우리말 제목이다.

많은 사람들이 정의에 대해 답을 얻고 싶은 기대에서 이 책을 펼쳐 든다.

하지만 이 책을 다 읽고 내려놓을 때 얻게 되는 정의에 대한 답은 결국 “정의란 하나가 아니다.”는 것 아닐까?

버락 오바마는 미국의 역대 대통령 중 가장 철학적인 지도자이다.

철인(哲人)대통령이라는 별칭을 얻었다.

오바마 대통령의 통치철학이 바로 프래그머티즘 사상이다.

‘프래그머티즘’은 ‘이데올로기’의 반대말이라고 생각한다.

이념보다는 유용성ㆍ효율성ㆍ실제성을 우위에 놓고 접근하자는 것이다.

명분에 사로잡히지 말고 문제되는 구체적 이슈에 가장 들어맞는 해결책(솔루션)을 찾는 것이 중요하다는 생각이다.

그러한 솔루션은 하나만 존재하는 것이 아니므로 합리적 선택이나 대안 마련을 위한 사회적 논의절차가 더욱 중요한 것이다.

정의란 선험적으로 존재하는 것이 아니라 경험적으로 모아져야 한다.

우리가 걸어갈 수 있는 길이 여러 갈래 있을 때 그 중 어느 길 하나만이 옳고 나머지 길은 모두 그른 길이 아니다.

왼쪽 길을 갈 수도 있고 오른쪽 길을 갈 수도 있으며 제3의 길을 갈 수도 있다.

중요한 것은 ‘그 길을 누가 어떻게 선택할 것인가’이다.

“좋은 절차가 곧 정의”라고 말할 수 있는 것도 그 때문이다.

우리 모두가 이 점을 더 깊이 고민해 보았으면 한다.>

미국에 대한 여러 평가가 있는 것이 사실이다.

나도 젊어서 부정적인 평가에 익숙한 삶을 상당한 기간 살아왔다.

그러나 ‘긍정적인’ 미국을 만들어온 사상이나 철학에 대해서 제대로 연구를 해보지 않았다는 반성이 절실하게 든다.

남북 전쟁이라는 극단적 분열과 대립 증오를 경험한 나라에서 그 경험이 ‘관용’을 바탕으로 하는 철학을 탄생시키고, 그 이후 미국을 만들어간 사상으로 발전시켰다는 것은 미국의 행운이다.

그것이 우연한 행운이었을까?

물론 우리는 여러 조건과 상황이 미국과 다르다.

우리도 분단과 전쟁이라는 극단적인 분열과 대립 증오를 경험했다.

아쉬운 것은 그 경험을 ‘관용’을 바탕으로 하는 철학이나 사상으로 승화시킬 수 있는 그런 역사를 갖지 못했다는 것이다.

물론 대단히 뛰어난 사람이나 사상들도 많았다.

단지 그것이 주류 철학으로서 나라의 중심가치로 발전하지 못했다는 것이다.

그것이 세계가 놀라는 여러 성과들을 이루었으면서도 지금의 난국을 만나고 있는 원인으로 보인다.

특히 해방 70여년이 지나 상전벽해의 세상을 만들어왔으면서도 극단적인 대립과 분열이 나타난 한 해를 보내며, 이제 새로운 사상 정신의 지평이 열리기를 간절히 바란다.

지금 우리에게 ‘메타피지컬 클럽’ 같은 모임이 어디선가는 이루어지고 있을 것이라는 믿음을 갖고 싶다.

우연히 만난 글이지만, 김지형 변호사와 이 글을 소개해준 분에게 감사한다.

- 인문 운동가 이남곡